Xのアルゴリズムを理解すれば、フォロワーを増やす方法は“運任せ”ではなく“再現可能”になります。

それでも多くの人が伸び悩むのは、この仕組みを知らずに発信しているからです。

どれだけ投稿しても、いいねが3件しかつかない――。

「自分にはセンスがないのか」と落ち込む前に、知ってほしいことがあります。

Xは明確な評価ルールで動いており、どんな投稿が広く届き、どんなアカウントが伸びるかには“理由”があります。

この記事では、なぜ自分の投稿が伸びないのかを解き明かしながら、

仕組みを理解してフォロワーを増やすための実践ステップをわかりやすく解説します。

もくじ

フォロワーが増える仕組みを理解しよう

フォロワーが増えるのは、Xのアルゴリズムが“人との関係性”を評価しているからです。

つまり、数字の裏には「どれだけ信頼されているか」という、人間的な要素がしっかり反映されています。

いいねやリポストの数だけでなく、どんな人が、どんな意図で反応しているのかを重視しています。

それが、今のXの大きな特徴です。

Xは「反応 → 会話 → 信頼 → フォロー」という循環構造で設計されています。

一方的に情報を発信しているだけでは、アルゴリズム上の評価が上がりません。

会話を通じて共感が生まれ、そこに信頼が積み重なって初めてフォローされる――これがフォロワーが増える“本質の流れ”です。

もう少し分解すると、投稿が広く届くまでのプロセスは次のように整理できます。

表示(インプレッション) → プロフィールクリック → フォロー

まず投稿がユーザーのタイムラインに表示され(インプレッション)、興味を持った人がプロフィールを開きます。

そのプロフィールで「この人をもっと見たい」と思われた瞬間にフォローが発生します。

つまり、“フォロワーを増やす”とは、アルゴリズムの仕組みの中で「クリックされる確率」と「信頼される確率」を上げていく行為なのです。

フォロワーが増えるのは、この構造を理解し、信頼関係を築けた結果です。

無理にバズを狙わなくても、この本質の流れを掴んでいる人ほど、自然にフォロワーが増えていきます。

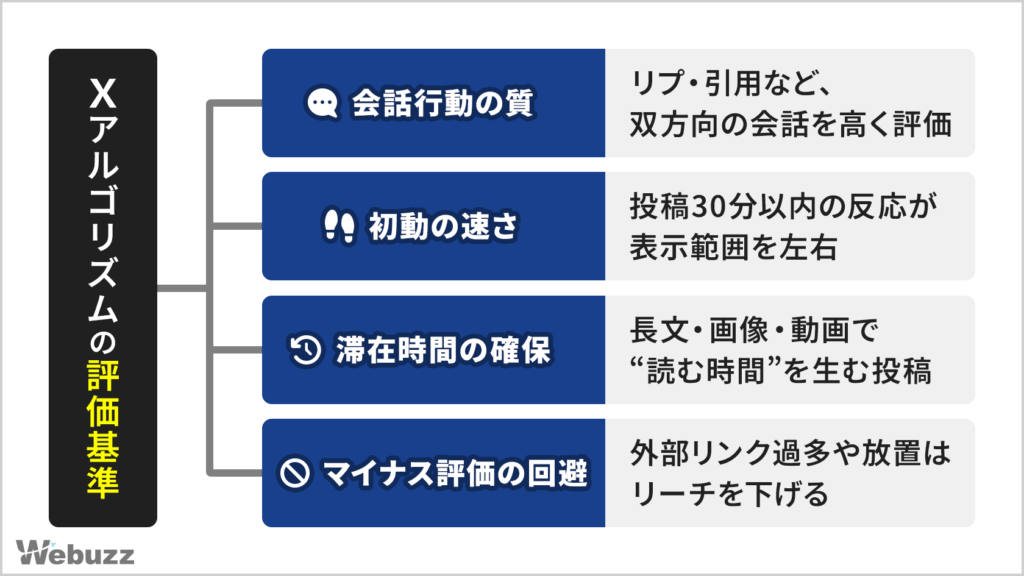

Xアルゴリズムの評価基準4選

Xのアルゴリズムは、投稿ごとにスコアを算出して表示範囲を決めています。

つまり、すべての投稿は「どれだけ価値があるか」を自動的に評価されているということです。

この仕組みを理解すれば、「なぜ自分の投稿は届かないのか」「なぜあの人だけ伸びているのか」が一目瞭然になります。

ここでは、X運用の全体像を掴むために特に重要な4つの要素を紹介します。

どれも“フォロワーを増やすための行動”に直結する重要なポイントです。

1. 会話行動の質

Xは「いいね」よりも、リプライや引用リポストといった“会話型の行動”を高く評価しています。

これは、Xが「どれだけ深く人と関われているか」を重視しているためです。

つまり、関係性の深さこそがアルゴリズム上の信頼スコアにつながります。

ただ反応を集めるだけではなく、相手との対話を重ねることが重要です。

コメントを返したり、相手の投稿に共感を示したりする行動こそが、アルゴリズム上の信頼スコアを直接的に高める鍵になります。

2. 初動の速さ

投稿してから30分以内にどれだけ反応があるか――。

この“初動”が、Xでの拡散に大きな影響を与える要素です。

Xはリアルタイムで話題になっている投稿を優先的に拡散するため、最初の30分が勝負どころになります。

投稿の時間帯を固定する、フォロワーが活発な時間に投稿するなど、初動を意識した工夫を取り入れましょう。

日常的に「投稿後すぐ反応してくれる仲間」を増やしておくのも有効です。

3. 滞在時間の確保

アルゴリズムは「投稿をどれくらい見てもらえたか」も評価しています。

つまり、ユーザーが長く滞在する投稿ほど価値が高いと判断される仕組みです。

長文スレッドや画像・動画付きの投稿は、滞在時間を自然に伸ばす効果があります。

文章構成を工夫したり、画像を使って視覚的に伝えることで、“もう少し見たい”と思わせる投稿を意識しましょう。

結果として、読者が離脱しにくい投稿はアルゴリズムに好まれ、より多くの人のタイムラインに表示されやすくなります。

4. マイナス評価の回避

プラスの要因だけでなく、マイナス評価の存在も見逃せません。

外部リンクの多用、ネガティブ・攻撃的な発言、長期間の放置などは、アルゴリズム上で評価を下げる原因になります。

特に外部リンク(例:ブログ誘導など)は、X外への離脱行動とみなされ、投稿のリーチが大幅に狭まる原因になります。

信頼を積み上げたいなら、ポジティブで一貫性のある発信を意識し、Xの中で信頼を育てる発言設計を心がけましょう。

※なお、具体的なスコア配分は非公開ですが、ユーザー行動の傾向からおおよその評価軸が読み取れます。

アルゴリズムは“人の反応”を数字として可視化する仕組み。

だからこそ、「誰にどう見られるか」を意識した発信が成果につながります。

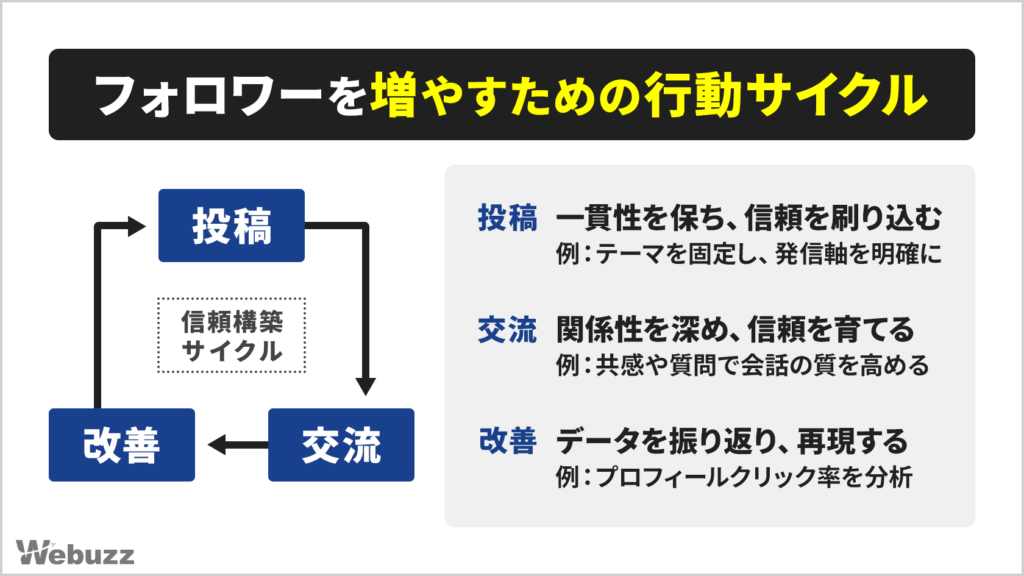

フォロワーを増やすための行動設計

アルゴリズムの仕組みを理解したら、次に大切なのは「どんな行動を日々積み重ねるか」です。

成果を出している人たちは、感覚ではなく明確なルールのもとで運用しています。

それが、「投稿・交流・改善」という3つの習慣化です。

この3ステップを回し続けることで、Xの評価は安定し、フォロワーが自然に増えていきます。

それぞれのステップを、具体的に見ていきましょう。

1. 投稿リズムの最適化と内容のバランス設計

フォロワーに「どんなアカウントなのか」を伝えるには、投稿内容の比率を意識することが大切です。

個人アカウントであっても、投稿の傾向をある程度コントロールすることで、一貫性と信頼性が生まれます。

たとえば次のように、投稿のバランスを決めておくと自然です。

- ノウハウ投稿(学び・気づき)

- 週に2〜3回。読者の課題を解決する実践的な内容。

- 共感投稿(あるある・体験談)

- 週に1〜2回。心理的距離を縮めるコミュニケーション型の内容。

- 実績・成果投稿(信頼の証)

- 2週間に1回程度。信頼を可視化し、専門性を印象づける。

ポイントは、「曜日」を固定しないこと。

投稿時間や順番は気分に任せても構いません。

重要なのは、投稿全体の中で“発信の比率”を保つことです。

フォロワーが「この人はためになる情報と日常のバランスがちょうどいい」と感じる状態を目指しましょう。

2. 質の高い交流の仕組み化

Xでは、投稿だけでなく“どんな人と関わるか”も評価対象です。

つまり、他者との交流を「戦略的にデザインする」ことがフォロワー増加の鍵になります。

1日15分でいいので、自分の発信を必要とする層に積極的にリプライや引用ポストをしていきましょう。

このとき重要なのは、「一言リプ」ではなく“共感+意見”を添えること。

たとえば、

「これ、私も同じ経験あります。〇〇のとき特に大変でした!」

このように返すだけでも、相手からの信頼と認知が一気に高まります。

アルゴリズム的にも、双方向の会話は最も評価されやすい行動のひとつです。

3. データに基づく改善サイクル

運用の質を上げる最大のコツは、「感覚」ではなく数字で判断することです。

なんとなく「今日は伸びた気がする」と感覚で運用していると、改善の方向が見えなくなります。

特に注目すべきは、「プロフィールクリック率」と「エンゲージメント率」の2つです。

エンゲージメント率とは、投稿を見た人のうち「いいね・リポスト・リプライなど、何らかの反応をした割合」を指します。

この数値こそ、「どれだけ投稿が人の心を動かしたか」を示す、最も重要なバロメーターです。

週に1回でいいので、自分の投稿データを振り返りましょう。

どの投稿がプロフィールクリックを増やしたのか、どんな構成や時間帯が反応を生みやすいのかを分析します。

数字をもとに「なぜ伸びたのか」「なぜ反応が少なかったのか」を考えることが、改善の第一歩です。

そして、成果の出た投稿の“型”を再利用し、再現性を高めていく。

このサイクルを続けることで、フォロワーは一時的ではなく継続的に増えていく仕組みになります。

3ステップまとめ

- 投稿

- 一貫性を保ち信頼を形成 → 投稿の比率を決めた自然な発信を継続

- 交流

- 関係性を深め認知を拡大 → 共感+意見を添えたリプライ・引用

- 改善

- 成果を再現し成長を継続 → 週1でデータ分析し、伸びた型を再利用

この3ステップを意識するだけで、アルゴリズムに左右されない“継続的な成長”が実現できます。

フォロワーを増やすというのは、地道な作業の繰り返し。

しかし、その積み重ねこそが、「信頼される発信者」としての最大の資産になります。

フォロー率を高めるプロフィール設計術

どれだけ良い投稿をしても、プロフィールが弱ければフォローにはつながりません。

プロフィールは、あなたの発信を見た人が“最後に判断する場所”です。

ここで信頼を得られるかどうかが、運用成果を分けます。

「プロフィールクリック率が高いアカウントほど、フォロー率が2〜3倍高い傾向がある」

つまり、どれだけ投稿で興味を引けても、プロフィールで信頼を獲得できなければ関係は途切れてしまうということです。

まずは“3秒で信頼されるプロフィール”を意識しましょう。

1. 信頼の可視化(3行ルールで構成する)

プロフィール文は、ただの自己紹介ではなく信頼を構築する設計図です。

「誰に」「何を」「どう発信しているか」を、シンプルに3行で伝えましょう。

例:

- 誰に → Web初心者・個人事業主へ

- 何を → 集客につながるWeb運用ノウハウ

- どう → 実例ベースで分かりやすく発信

この3つが明確に伝わるだけで、あなたの専門性と目的が一瞬で理解され、フォロー率が大きく上がります。

長く書くよりも「明確さ」と「一貫性」を優先しましょう。

2. 固定ポストで「証拠」を見せる

文章だけでは信頼は生まれません。

投稿の中から“実績・反応・代表的な内容”を固定ポストとしてピン留めし、

「言葉」ではなく「証拠」で信頼を示す」のが効果的です。

たとえば:

- フォロワーが増えた実例

- 大きな反響を得た投稿

- 実績(グラフ・スクリーンショット・体験談)

固定ポストはプロフィールを開いた瞬間に最初に目に入る場所。

ここに「この人は信頼できる」と思わせる“成果”を置いておくことで、フォローの後押しになります。

3. 一貫性の徹底(見た目と発信の軸を揃える)

プロフィールの印象は、文章よりも見た目の一貫性で判断されます。

- 名前(肩書きを一貫させる)

- アイコン(印象に残るビジュアル)

- ヘッダー画像(発信テーマを象徴するデザイン)

これらがバラバラだと、「軸のないアカウント」という印象を与えてしまいます。

逆に、配色やトーンを統一するだけで、専門性と信頼感は一気に高まります。

たとえば、発信テーマや色、トーンを統一しているアカウントは、初見でも「専門性のある発信者」として認識されやすい。

3秒で信頼されるプロフィールの作り方

人は平均して3秒以内に「フォローするかどうか」を判断しています。

だからこそ、“順番”と“情報量”を意識するだけでフォロー率は劇的に変わります。

- 1秒目

- 名前・肩書き → 何者かを即伝える

- 2秒目

- プロフィール文 → 何を発信しているか明確にする

- 3秒目

- 固定ポスト → 実力・信頼を証明する

この3ステップが自然に整っているだけで、プロフィールクリックからフォローへの導線がスムーズになります。

プロフィールは「自分を売り込む場所」ではなく、「相手に安心してもらう場所」です。

どれだけ良い投稿をしても、プロフィールで信頼を得られなければフォローは生まれません。

逆にここを磨くだけで、あなたの投稿は“届けたい人に届く”ようになります。

仕組みを理解して信頼を積み上げよう

Xのアルゴリズムは、単なる拡散ではなく“関係性の深さ”を評価する仕組みです。

フォロワーが増えるのは、「仕組み×信頼」の掛け算がうまく機能しているとき。

今日からは「何を投稿するか」よりも、「誰と関わるか」を意識してみましょう。

アルゴリズムを味方につける運用は、数字を追いかけるものではなく、信頼を積み重ねる行為です。

あなたの発信が誰かの目に留まり、共感を生み、会話に変わる。

その連鎖こそが、フォロワーを“数字”から“信頼資産”へと変えていきます。