SEO対策にはさまざまな種類があります。

先日の「SEOのやり方とは?初心者が知るべき4つの基本対策を公開!」では、SEOを 内部SEO・外部SEO・コンテンツSEO・テクニカルSEO の4つに分けて整理しました。

その中でも、初心者がまず取り組みやすいのが 内部SEO対策 です。

内部SEO対策とは、Webページを正しくマークアップして検索エンジンに内容を伝えやすくすること。

titleタグやmeta description、見出しタグ、内部リンク、画像のalt属性など、記事を書くときにすぐ実践できる要素が中心になります。

この記事では、内部SEO対策の基本を初心者向けにわかりやすく解説しながら、HTMLタグの正しい使い方(セマンティクス) にも触れていきます。

これからSEOを学びたい方にとって、最初の一歩となる内容です。

もくじ

内部SEO対策とは?

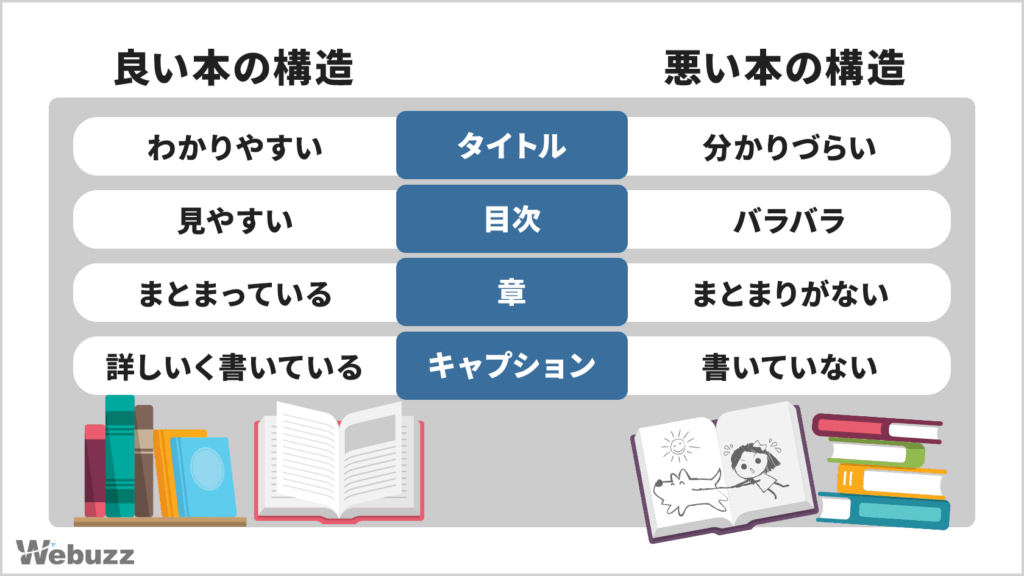

内部SEO対策とは、Webページを正しい構造で作り(マークアップ)、検索エンジンにその内容を正しく伝えるための施策です。

これは本やレポートを書くときに「表紙にタイトルをつけ、目次で章立てを整理し、図や写真にはキャプションを入れる」のと同じイメージです。

検索エンジンはページを読むとき、デザインや見た目ではなく、タグの意味や構造を手がかりに情報を理解しています。

もしタグを誤って使ったり、構造が乱れていたりすると、せっかく良い内容を書いても正しく評価されない可能性があります。

内部SEO対策は、検索順位を決める上で直接的な効果を持つだけでなく、ユーザーにとっても読みやすく整理されたページを提供できます。

タイトルや見出しでページの流れがわかり、段落やリストで情報が整理されていれば、読み手にとっても理解しやすい記事になります。

つまり内部SEO対策は、検索エンジンにもユーザーにも「伝わりやすいページ」を作るための基礎工事なのです。

titleタグの基本

<title> タグは、Webページの「名前」を検索エンジンに伝える要素で、HTMLの <head> 内に記述します。

WordPressなどのCMSでは、テーマやSEOプラグインの設定画面から入力できることが多く、コードを直接触らなくても編集できます。

検索結果では青文字で表示され、ユーザーがクリックするかどうかを決める大きな要因になります。

titleタグを設定するときのポイント

- ページ内容を正確に表すタイトルにする

- ページごとに固有のタイトルをつける

- 主要なキーワードを自然に含める

- キーワードを詰め込みすぎない

- 「ホーム」「記事1」のような汎用的なタイトルは避ける

- ブランド名を加えるのはOKだが、不自然にならないようにする

要するに、ページの中身を正直に、分かりやすく表すことがもっとも効果的なtitleタグの付け方です。

例えば、内部SEOについて解説するこの記事なら、titleタグは次のように書けます。

<title>内部SEO対策とは?初心者がまずやるべき基本SEO対策 - Webuzz(ウェバズ)</title>このように、記事内容を端的に表しつつ、検索されたいキーワードを自然に含め、最後にサイト名を添えるのが一般的で分かりやすい書き方です。

meta descriptionの基本

<meta name="description"> は、ページの内容を簡潔にまとめる要素で、検索結果ではタイトルの下に表示される説明文(スニペット)として使われることがあります。

HTMLの <head> 内に記述しますが、WordPressなどのCMSではSEOプラグインやテーマの設定画面から入力できることが多いです。

Googleは通常、自動でスニペットを生成しますが、meta descriptionを書いておくと その内容がスニペットとして表示される可能性が高まります。

ただし検索順位を直接上げる効果はなく、役割はあくまで 検索結果でクリック率を高めること にあります。

Googleが自動で生成するスニペットに採用されやすく、クリック率を上げるためのmeta descriptionを作るポイントは以下のとおりです。

- ページの内容を正直に要約する

- ユーザーにとってのメリットを伝える

- 文字数に決まった制限はないが、表示範囲を意識する

- 検索されたいキーワードを自然に含める

文字数に厳密な制限はありませんが、スマホやPCなど端末によって表示範囲は異なります。

目安としては 80〜120文字程度に収めると、検索結果で途切れにくく見やすいdescription になります。

例えば「札幌で10年間修行した店主が作る味噌ラーメンが売りの渋谷のラーメン店のトップページ」であれば、meta descriptionは次のように書けます。

<meta name="description" content="札幌で10年修行した店主が作る、濃厚スープと自家製麺が自慢の渋谷のラーメン店。一番のおすすめは『本格特製味噌ラーメン(990円)』です。渋谷駅から徒歩5分とアクセスも便利!">このように、お店やサービスの特徴を短くまとめ、利用者が得られる具体的なメリットを添えて書くことで、検索結果に表示されるスニペットとして採用されやすくなり、クリック率の向上につながります。

見出しタグの基本

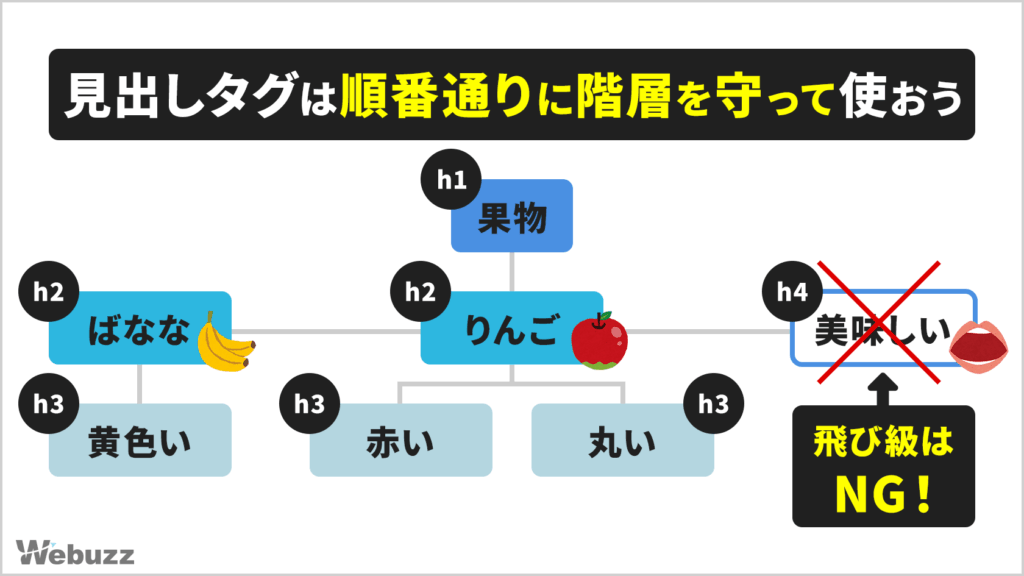

見出しタグ(<h1>〜<h6>)は、ページや記事の内容を階層的に整理するための要素です。

検索エンジンはこの構造を手がかりにページ全体のテーマや各セクションの内容を理解します。

見出しタグを使うときのポイント

- ページ全体の主題は

<h1>に1回だけ書く <h2>は大見出し、<h3>はその中の小見出しとして階層を守る<h2>の下にいきなり<h4>を置かないなど、飛び級せず順番に使う- 基本的には

<h1>〜<h4>で整理できるようにコンテンツを構成するのが理想 - デザインのために乱用せず、本当に「見出し」として機能する内容を書く

- 見出しの中に重要なキーワードを自然に入れる

例えば、この記事であればタイトル(h1)が「内部SEO対策とは?初心者がまずやるべき基本SEO対策」で、その下の大きな区切りがh2、さらに細かい解説がh3という階層になります。

<h1>内部SEO対策とは?初心者がまずやるべき基本SEO対策</h1>

<h2>titleタグの基本</h2>

<h3>ページの内容を正確に表す</h3>このように、見出しタグを正しく使うことでページ全体の構造が整理され、検索エンジンにもユーザーにも読みやすいコンテンツになります。

本文のマークアップの基本

本文は検索エンジンにとってもユーザーにとっても最も重要な部分です。

内部SEOでは、ただテキストを書くだけでなく、タグを正しく使って内容を整理することが求められます。

例えば、本文中では次のようなタグがよく使われます。

<p>タグ:段落を表す<ul>タグ:順不同のリスト<ol>タグ:順序のあるリスト<strong>タグ:重要な部分の強調

これらを意味通りに使うだけでも、検索エンジンにとって内容を理解しやすくなり、ユーザーにとっても読みやすいページになります。

逆に、デザイン目的でタグを乱用したり、本来の意味と異なる使い方をすると、構造が崩れて正しく評価されないことがあります。

その他のタグやより詳しい仕様について知りたい場合は、WHATWG が公開している HTML Living Standard を参照するとよいでしょう。

現在のHTMLはこのLiving Standardが唯一の最新仕様として扱われています。

画像のalt属性の基本

画像に設定する alt 属性は、その画像の内容や役割をテキストで伝えるものです。

検索エンジンは画像を直接理解できないため、alt属性を通して「この画像は何を意味しているのか」を把握します。

alt属性を設定するときのポイント

- 画像の内容を簡潔に表現する

- 装飾目的の画像は空のalt(

alt="")で問題なし - キーワードを無理に詰め込まない

- 文章として自然に読める表現にする

例えば、記事内で「ノートパソコンを使う女性の写真」を挿入する場合は、次のように書きます。

<img src="woman-laptop.jpg" alt="ノートパソコンを使う女性">このようにalt属性を正しく使うことで、検索エンジンに情報が伝わるだけでなく、スクリーンリーダーを利用するユーザーにも内容が伝わり、アクセシビリティの向上にもつながります。

内部リンクの基本

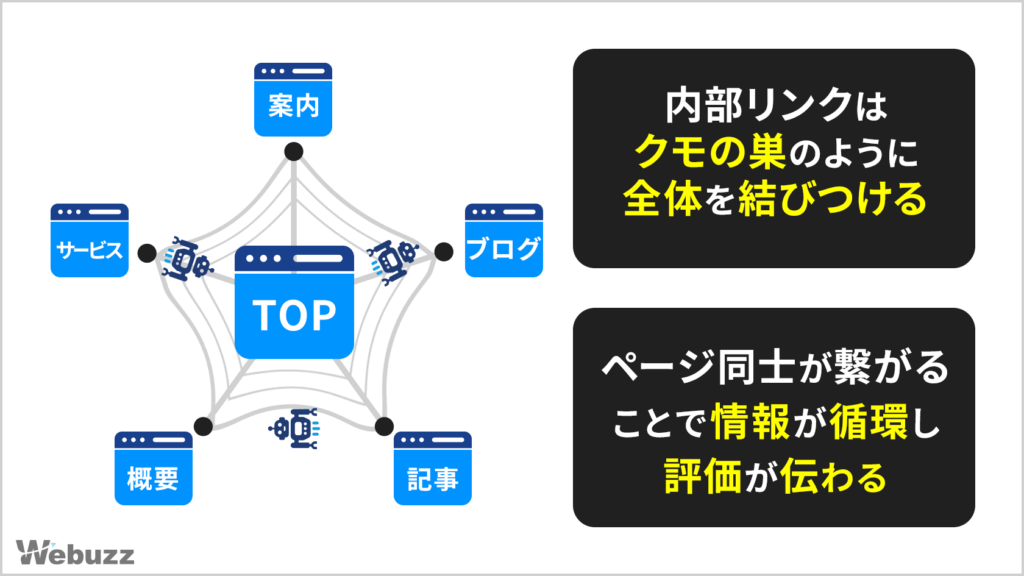

内部リンクとは、自分のサイト内のページ同士をつなぐリンクのことです。

検索エンジンはリンクをたどってサイト内を巡回するため、内部リンクの構造が整理されていると全体の評価も伝わりやすくなります。

イメージとしては、サイト全体がクモの巣のように張り巡らされたネットワークになっていると考えると分かりやすいでしょう。

中心に重要なページがあり、そこから他のページへ糸が伸びていく。そしてそれぞれのページ同士もつながって、全体がひとつの構造として機能します。

検索エンジンはその糸をたどってページを発見し、評価を伝えていきます。

内部リンクを設置するときのポイント

- 関連するページ同士を自然にリンクさせる

- アンカーテキスト(リンクの文字)は「こちら」ではなく内容が分かる言葉にする

- サイト内の重要なページには複数のページからリンクを送る

- 過剰にリンクを並べすぎない

例えば「titleタグの基本」を説明している記事から「meta descriptionの基本」にリンクするのは自然です。

<a href="/seo/meta-description/">meta descriptionの基本</a>このように内部リンクを整理することで、サイト全体がクモの巣のように結びつき、検索エンジンにとってもユーザーにとっても理解しやすい構造になります。

セマンティクスを意識したマークアップ

セマンティクスとは「意味」を表す言葉です。

HTMLタグにはそれぞれ特定の意味があり、その意味を意識して正しく使うことがSEO対策において重要になります。

検索エンジンは見た目から内容を判断できません。もし、すべての文字を <div> で囲んでCSSで装飾していたら、検索エンジンは「どこが本文なのか」「どこが重要な部分なのか」を理解できません。

逆に、本文には <p>、強調には <strong> や <em>、リストには <ul> や <ol> といったように、タグ本来の意味に沿ってマークアップすれば、検索エンジンも正しく理解できます。

その結果、ページ全体の内容が評価されやすくなります。

例えば、<b> タグと <strong> タグを例に挙げると:

<b>(Bold):単に文字を太くするだけ。意味的な強調はない<strong>(Strong Importance):「重要」「強調」といった意味を伝えるタグ。検索エンジンに「ここは特に重要」と示せる

見た目を太くしたいだけなら <b>、特に重要なキーワードや概念を強調したいなら <strong> を使うのが正しい選び方です。

このように、正しいマークアップは検索エンジンの理解を助けるだけでなく、スクリーンリーダーを使うユーザーにとっても内容が伝わりやすくなります。

つまりセマンティクスを意識することは、SEO対策のためだけでなく、誰にとっても使いやすいWebページを作ることにつながるのです。

その他のタグやより詳しい仕様については、WHATWG が公開している HTML Living Standard を参照するとよいでしょう。

まとめ

今回は内部SEO対策の中でも、titleタグ・meta description・見出しタグ・本文のマークアップ・画像のalt属性・内部リンク・セマンティクス といった基本的な要素を解説しました。

どれも共通して大切なのは、検索エンジンに正しく内容を伝えることと、ユーザーにとって読みやすく分かりやすいページにすることです。

ページの基本情報

- titleタグ:ページの内容を端的に表す名前

- meta description:検索結果でクリックを促す説明文

コンテンツの構造

- 見出しタグ:階層を守って論理的に整理

- 本文のマークアップ:段落・リスト・強調を意味に沿って使う

関連情報の補足

- 画像のalt属性:内容を簡潔に説明し、装飾目的なら空でOK

- 内部リンク:関連ページをクモの巣状につなげて評価を伝える

- セマンティクス:タグの意味を意識して正しくマークアップ

内部SEOは、特別なテクニックではなく「正しいHTMLの使い方」を守ることから始まります。

まずはここで紹介した基本を実践することで、検索エンジンにもユーザーにも信頼されるページに育てていけます。